-

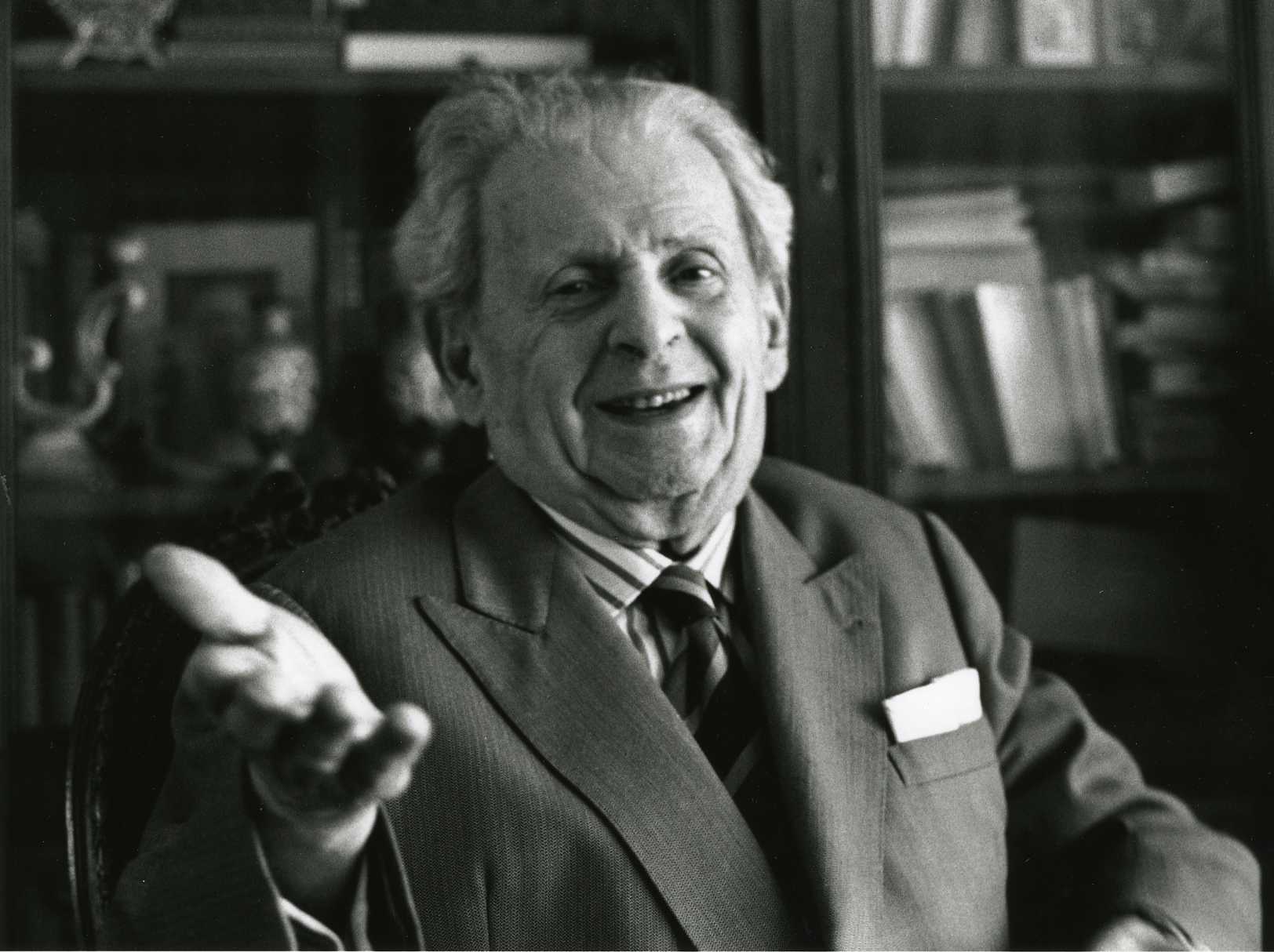

<시간과 타자/엠마누엘 레비나스/문예출판사> 레비나스의 글은 처음이지만 이런 글들을 읽으며 삶에 서 큰 용기를 얻는다. 철학에 문외한이기 때문에 허풍잡는 소리이기는 하지만 이래서 철학책을 찾는가보다 싶다. 완전히 이해되지는 않더라도 하나의 글덩어리를 음미한다는 생각으로 천천히 읽어내려갔다. 활자는 크고 행은 여유가 있어 좋다. 아주 단출한 책인데 내용은 단출하지가 않다. ‘사유하는 존재서로의 인간’이라는 데카르트의 명제 이후 오늘날 현대철학은 인간 주체의 죽음을 고하기에 이르렀다고 역자는 잠시 짚고 넘어간다. 단, 레비나스의 글을 읽으면 꼭 그런 것만은 아니다. 그렇게 느꼈다.

존재의 부재가 단지 물리적인 죽음을 의미하는 것은 아니며, 오히려 인간은 존재에 가해지는 부재(不在) ―존재의 현현과 익명성 자체가 되어버린 존재 ―의 그늘 아래 인식의 지평을 넓힐 수 있게 된다. 인간이 자신에게 죽음이 임박했다는 것을 느끼는 것―그러한 수동적 상태 안에서 자신의 존재를 깨닫는 것―은 신체적인 고통 속에서이며, 바로 그처럼 점점 조여오는 고통 안에서 인간은 새로운 시공간으로 도약할 단초를 마련한다. 즉 현재에서 미래로 나아갈 수 있는 초끈을 발견한다. 이에 대해 레비나스는 아주 색다른 논리적 도약을 시도하는데, 인간은 생식(生殖)을 통해, 아버지-아이의 관계맺기를 통해 미래를 엿본다. 프랑스 철학다운 대담한 발상이다.

사실 레비나스의 글이 온전히 매끄럽게 이해된 것은 아니다. 특히 ‘물질성’에 대한 부분이 그렇다. 서양철학이 사유하는 방식은 늘 그들의 언어에 뿌리를 두고 있다. 마찬가지로 ‘존재(être)’와 ‘소유(avoir)’라는 어휘를 가로질러 마침내 ‘인간 존재를 물질성으로부터 떼어놓고 생각할 수 없다’고 주장하는 레비나스의 표현은 지극히 라틴어적이다. 동아시아와 유럽간 언어구조의 간극이 크다보니 이들 어휘를 존재에 대한 철학으로 연결짓는 시도는 처음에는 당연하게도 익숙하지 않다가, 그들 언어의 뿌리를 곰곰이 떠올려보면 지극히 자연스러운 사고방식이라고 또한 고개를 끄덕이지 않을 수 없다. 여하간 ‘물질성’ 개념을 끌어들임으로써, 철학이 단지 형이상학적인 차원에 머무르지 않다는 것을, 사회과학에 폭넓게 수용될 수 있다는 것을 레비나스는 간접적으로 증명해보이고 있지만, 흥미로운 대목이었는데도 퍼센티지로 나타내면 30% 정도쯤 이해한 것 같다. 그래도 좋다. 역자의 해설에서 이 부분에 대한 설명을 좀 더 다뤄줬으면 했지만 이 부분에 대해서는 큰 비중을 할애하지 않았다. <시간과 타자>가 워낙 짧은 글이라서, 그의 다른 글을 더 찾아 읽는 수밖에는 없을 것 같다. 레비나스가 삶을 긍정하는 방식이 마음에 든다'~' [fini]

엠마누엘 레비나스 존재자가 ‘존재함’을 자신의 것으로 떠맡는 사건을 나는 홀로서기(hypostase)라고 부른다. 지각과 과학은 항상 그의 사적인 ‘존재함’을 갖춘 존재자로부터 출발한다. 존재자와 그의 ‘존재함’ 사이의 연결은 떼어 놓을 수 없는가? 홀로서기로까지 다시 돌아갈 수 있는가?

―p. 36~37

모든 사물, 존재, 사람들이 무(無)로 돌아갔다고 상상해보자. 그러면 우리는 순수 무를 만나는가? 상상 가운데서 모든 사물을 파괴해 보자. 그러면 그 뒤에 무엇이 남는가? 남는 것은 어떤 것, 어떤 사물이 아니라 단순히 있다(il y a)라는 사실뿐이다. 모든 사물의 부재는 하나의 현존으로 돌아간다. 모든 것이 무너진 장소로, 대기의 밀도로, 텅 빔의 가득 참으로, 침묵의 중얼거림으로 돌아가는 것이다. 모든 사물과 존재들이 파괴된 후 존재하는 것들의 비인칭적인 <힘의 장(場)>이 있을 뿐이다. 주어도 아니고 명사도 아닌 것, 존재하는 것이 아무것도 없을 때, 스스로 부과하는 존재함의 사실, 이제 그것은 익명적이다. 이 존재를 자신의 것으로 수용하는 사람이나 사람은 전혀 없다. 있다는 <비가 내린다(il pleut)>, <날씨가 덥다(il fait chaud)>고 말할 때처럼 그렇게 비인칭적이다. 부정을 통해 떼어 낸다고 해도 그와 같은 존재는 되돌아온다. 어쩔 수 없는 순수 존재로 그렇게 있을 뿐이다.

―p. 40

고독은 타인과의 선행된 관계의 결핍으로 보이지 않는다. 고독은 홀로서기의 작업과 관련이 있다. 고독은 존재자의 일체성 자체이며, 존재 안에서 그 존재로부터 어떤 형식을 얻는 존재자가 있다는 사실이다. 주체는 하나이기 때문에 홀로 있다. 시작의 자유, 존재에 대한 존재자의 지배가 가능하려면, 요컨대 존재자가 존재하려면 고독이 있어야 한다. 고독은 절망이고 버림받음(放棄)일 뿐 아니라 남성적인 힘(virilité)이고 오만이며 주권이다. 오로지 절망을 통해 고독을 이해하고자 했던 실존주의적 해석이 성공을 거두었기 때문에 낭만주의와 바이런 문학, 그리고 심리학에서 볼 수 있는 당당하고, 귀족적이며, 천재적인 고독에 대한 주제들은 모두 잊혀지고 만다.

―p. 51

나의 존재(être)는 소유(avoir)와 겹쳐진다. 즉 나는 내 자신에 의해 차단된다. 바로 이것이 물질적 존재이다.

―p. 54

사르트르의 철학에는 거의 천상적인 현재가 존재한다. 존재의 무게는 모두 과거로 내팽겨쳐지고 현재의 자유는 이미 물질을 초월해 있다. 하지만 우리는 이와 반대로 현재 자체 속에, 그리고 다시 일어설 수 있는 자유 속에서 물질이 지닌 무게가 있음을 충분히 인정하고자 한다. 물질적 삶이야 말로 존재의 익명성에 대한 승리요, 동시에 그의 자유 자체에 의해, 스스로 매여 있는 비극적인 고정성(le définitif)임을 우리는 인정하고자 한다.

고독을 주체의 물질성에 관련지을 때, 이때 물질성은 자기 자신에게 매이는 것이기 때문에, 세계와 세계 안에 있는 우리의 실존이 그 자신에게 속한 무게를 극복하기 위해서 그의 물질성을 극복하기 위해서, 다시 말해 자기(le soi)와 자아(le moi) 사이의 연결을 끊기 위해서, 어떤 의미에서 주체의 근본적인 발걸음을 구성하는가 하는 것을 이해할 수 있다.

―p. 62

대상과의 관계, 이것을 우리는 향유(jouissance)로 특징지을 수 있다. 모든 향유는 존재의 방식일 뿐 아니라 동시에 감각작용, 다시 말해 빛과 인식이다. 대상을 흡수하지만 동시에 대상과 거리를 둔다. 앎, 곧 밝은(luminosité)은 본질적으로 즐김에 속한다

―p. 65

미래와 과거에 대한 관계를 전혀 고려하지 않고서 보면, 주체는 자기 자신에게 스스로 짐을 지우며 그것도 바로 현재의 자유 속에서 자신에게 스스로 짐을 지운다. 따라서 주체의 고독은 본래 아무런 도움이 없다는 사실이 아니라 자기 자신에게 일종의 먹이로 내던져져 있으며, 자기 자신에게 걸려들어 있다는 사실이다. 이것이 바로 물질성이다. 그러므로 물질성은 욕구를 초월하는 바로 그 순간, 주체를 먹거리에, 먹거리로서의 세계를 마주보게 하면서 주체에게 자기 자신으로부터의 일종의 해방을 제공한다.

―p. 72

죽음이 고통을 통해, 모든 빛의 영역 밖에서, 자신을 예고하는 방식은 주체의 수동성의 경험이다.

―p. 77

이 다른 것(他者)이 짊어지고 있는 타자성(altérité)은 향유를 통해 우리 자신의 것으로 동화(同化)시킬 수 있는 잠정적 규정으로서의 타자성이 아니라 그것의 존재 자체가 곧 타자성이 그런 의미의 타자성이다. 그러므로 나의 고독은 죽음을 통해 굳어지는 것이 아니라 오히려 죽음을 통해 깨어진다.

―p. 84

미래와의 관계, 그것은 타자와의 진정한 관계이다. 오로지 홀로 있는 주체에서 시간을 이야기한다는 것, 순수하게 개인적인 지속에 관해서 이야기한다는 것은 우리에게 불가능한 것으로 보인다.

―p. 87

나는 타자를 미래를 통해 정의하지 않는다. 오히려 미래를 타자를 통해 정의한다. 왜냐하면 죽음의 미래 자체가 그것의 전적 타자성에 있기 때문이다.

―p. 99

애무(愛撫)는 주체의 존재 방식이다. 애무를 통해 주체는 타자와의 접촉에서 단지 접촉 이상의 차원으로 넘어간다. 감각활동으로서의 접촉은 빛의 세계의 일부를 형성한다. 하지만 올바르게 말하자면 애무를 받는 대상은 손에 닿지 않는다. 이러한 접촉에서 주어지는 손의 미지근함이나 부드러움, 이것이 애무에서 찾는 것은 아니다. 이러한 애무의 추구는, 애무가 찾는 것이 무엇인지 모르고 있다는 사실을 그 본질로 구성한다.

―p. 109

타인과의 관계, 그것은 타자의 부재이다. 이것은 단순한 부재, 순수 무(無)의 부재가 아니라 미래 지평에서의 부재, 시간으로서의 부재이다. 이러한 지평은 우리가 앞에서 죽음에 대한 승리라고 부른, 그러한 초월적 사건 가운데서 인격적 삶을 형성하는 지평이다.

―p. 111