-

아메리칸 뷰티 또는 사이코일상/film 2020. 3. 23. 00:58

<아메리칸 뷰티/드라마/샘 멘데스/레스터 번햄(케빈 스페이시), 캐롤린(아네트 베닝)/122> “I guess I could be pretty pissed off about what happened to me, but it’s hard to stay mad when there’s so much beauty in the world. Sometimes I feel like I’m seeing it all at once, and it’s too much; my heart fills up like a balloon that’s about to burst. And then I remember to relax, and stop trying to hold onto it. And then it flows through me like rain, and I can’t feel anything but gratitude—for every single moment of my stupid, little life. You have no idea what I’m talking about, I’m sure; but don’t worry….you will someday.”

며칠 넷플릭스를 무료체험으로 써보니 지난 명작(名作)들을 보기에는 참 좋은 플랫폼인데 아쉬운 면도 있다. 예를 들면 내가 좋아하는 프랑스 영화가 너무 없다. 프랑수아 오종의 영화는 물론이고 최근 조명 받고 있는 셀린 시아마의 영화도 하나도 없다. 그밖에 요르고르 란티모스 감독의 작품도 더 찾아보고 싶어서 검색을 해보았는데, <킬링 디어>나 <더 랍스터>처럼 이미 본 영화들만 검색된다=_= 좀 아쉽기는 하지만 아직 안 본 클래식들도 워낙 많아서 심심할 때 찾아보기에는 딱 좋을 것 같기는 하다'~'

"아메리칸 뷰티". 미국적 미(美). 아름다움이면 아름다움이지 미국적인 아름다움이란 건 무엇일까? 이렇게 '미국적'이라는 단서가 달려 있으면 바로 그 '아름다움'의 속뜻에 대해 곰곰히 생각해 보지 않을 수 없다. 사실 이 영화는 이미 한 번 봤던 영화인데, 이번에 <1917>로 샘 맨데스 감독의 작품을 접하면서 그의 옛 작품들을 보고 싶어 이 작품을 다시 보게 되었다.(...고 하나 이전에 본 적이 있다는 것조차 까먹고 있었음;;)

만약 <아메리칸 뷰티>와 같은 내용의 영화가 <아름다운 대한민국> 같은 이름을 달고 국내에 나왔으면 관객들의 반응이 어땠을까 잠시 생각해본다. 그리고 괜히 송연(悚然)해지는 느낌을 받는다. 물론 <기생충>처럼 사회고발적인 영화도 우리나라 관객에게 많은 사랑을 받지만, <아메리칸 뷰티>는 이를 뛰어넘어 '윤리적'으로 문제될 만한 영역까지 아우르고 있기 때문이다. 그럼에도 1999년 제작된 이 영화는 2000년에 열린 72회 아카데미 시상식에서 5개 부문 노미네이트라는 영예를 안았다. 다시 봐서 그런지 약간 나른한 면도 있지만 여전히 영화의 애잔함은 강렬하다.

영화에 배열되는 가장(假裝)된 외설(obscenity)과 일탈 속에서 확실하게 포착해야 하는 것은 누군가에 대한 연민(憐憫)이다. 평범한 가장(家長)이 실직을 하는 모습, 아내에게 외면받는 모습, 어린 여학생에 대한 성적 도착, 마찬가지로 고립감으로부터 탈출하고자 외도를 택한 아내, 시종일관 어긋나기만 하는 딸과 아버지의 대화. 그 뿐 아니다. 호모새끼(faggot)를 지껄이는 또 다른 아버지와 그러한 아버지의 폭압 아래 불우한 유년시절을 보낸 어떤 아들까지. 시종일관 코믹한 장면들이 등장하지만 피식 웃음짓게 만드는 이들 장면은 모두 이러한 '비정상인'들의 관계 틀 안에서 그려진다. 이 일그러지고 뒤틀리고 짓이겨진 얼굴의 시민들 사이에서 진정한 장미(薔薇; beauty)는 언제 어디서 꽃을 피울까.

나도 그러했고 많은 사람들은 영화 속에서 전개되는 나보코프 식의 이야기가 어떻게 끝을 맺을지 궁금했을 것이다. 이전보다 더욱 물질적으로 안락한 삶을 살게 되었고, 따지고 보면 부족할 것도 없지만, 어딘가 커다란 퍼즐조각 하나가 빠져 있는 듯한 느낌. 아슬아슬하게 줄타기를 하는 듯한 등장인물들. 개인적으로 나는 이런 영화가 더욱 많아졌으면 좋겠다. '삶'이라는 뾰족히 정의할 수 없는 한 단어 안에 자신을 순응시키는 사람, 또는 고통을 감내하는 사람, 철저히 파괴되는 사람, 철저히 변모하는 사람들의 이야기 말고, 스토리에 내재된 윤리관을 통째로 뒤엎어 버리는 영화 말이다. 그럼으로써 우리가 일반적으로 수긍해 왔던 도덕관념을 되짚어 보고 평범한 일상을 돌이켜 볼 수 있는 영화 말이다. <아메리칸 뷰티>는 그런 영화다. (그런 면에서 어쩐지 <더 리더: 책 읽어주는 남자>가 떠오르기도 했다.)

영화가 말하고자 하는 것은 엄청난 것도 아니지만 그렇다고 간단한 것도 아니다. 평범한 매 순간을 놓치지 않는 것. 그 순간순간에 감사함을 깨닫는 것. 누군가에게 화려해 보이기 위해 안달복달할 필요도 없고(영화 속 안젤라처럼), 본인의 가슴이 마음에 들지 않아 수술비용을 모을 필요도 없다(영화 속 제인처럼). 그저 자기 자신에 충실하고 주위에 충실하면 되는 것이다. 그렇다면 누군가는 이것이야말로 또 다른 의미의 순응이 아니냐고 반문할지도 모르겠다. 일종의 운명에 대한 순응이랄까. 하지만 우리를 순응시키는 것이 무엇이든 또는 왜곡시키는 것이 무엇이든 그 무엇을 규명할 여유조차 가지고 있지 못하다는 것만큼은 오늘을 살아가는 누구에게나 확실하지 않을까.

"It was one of those days when it's a minute away from snowing and there's this electricity in the air, you can almost hear it. Right? And this bag was just dancing with me. Like a little kid begging me to play with it. For fifteen minutes. That's the day I realized that there was this entire life behind things, and this incredibly benevolent force that wanted me to know there was no reason to be afraid, ever. Video's a poor excuse, I know. But it helps me remember... I need to remember... Sometimes there's so much beauty in the world, I feel like I can't take it, and my heart is just going to cave in."

그런 의미에서 리키의 아버지는 완벽하게 실패한 사람이다. 아들 리키에게 폭행을 일삼고 자신의 남성다움을 과시하는 이 남자는 영화의 마지막까지 참된 자기 자신을 들여다보기를 '거부'한다. 그리고 자신 안에 꾹 가둬놓았던 가녀린 파랑새를 풀어놓지 못한 그는 아주 충동적인 방식으로 자기 자신에 대한 분노를 분출한다.

사실 이 영화에 크게 공감하는 이유는 나이가 들어갈 수록 리키의 아버지와 같은 사람을 꽤나 마주하기 때문이다. (오히려 레스터 같은 인물은 아주 현명한 캐릭터다. 물론 영화의 결말을 보면 그 단 한 순간마저 팔을 뻗어 잡는 것도 대단히 어렵다는 걸 말하려는 것 같기도 하다) 여하간 살다보면 온갖 방식으로 윤리관이 뒤틀려버린 사람들을 마주하게 된다. 참으로 고상(高尙)한 모습을 잃지 않고 세계를 삐딱하게 바라보면서 옳음을 운운하는 사람, 하나부터 열까지 매사에 염세주의적이면서도 자기 자신에게는 한없이 관대한 사람, 윤리적인 감각이 아예 무뎌져서 어디서부터 어디까지가 도덕선(道德線)인지 분별하지 못하는 사람들. 굳이 가까이서 찾지 않더라도 뉴스에 이미 수두룩하다. 이런 사람들을 보면 처음에는 혼란스럽고 나중에는 화가 난다.

결과적으로 이 복합적인 <롤리타>는 단지 말초신경을 자극하는 선정적인 영화라는 외양을 띠면서, 평범한 일상을 파고드는 정체 모를 불안감, 소외감, 욕구불만을 적나라하게 그리고 있다. 그리고 이것이 이미 일상화되고 내면화된 현대 미국인들(결국 우리 모두)의 삶 속에 어떠한 변화를 가져오고 있는지 압축적으로 묘사하고 있다. 사실 영화가 센세이션을 일으켰던 2000년은 미국의 IT 버블이 꺼지기 직전이었기 때문에 충분히 경제적인 번영을 누리던 시기였다. 그러므로 감독 샘 멘데스가 이 당시에 일찍이 미국 사회의 폐부를 짚어냈던 건 가히 선견지명이었다고 할 수 있다. 여하간 영화 속 험버트(레스터)는 마지막 순간 어떠한 깨달음에 눈을 떴으나, 그리 좋은 타이밍은 아니었던 듯하다. 그에게 애석한 마음과 함께 연민을 느끼는 까닭이다.

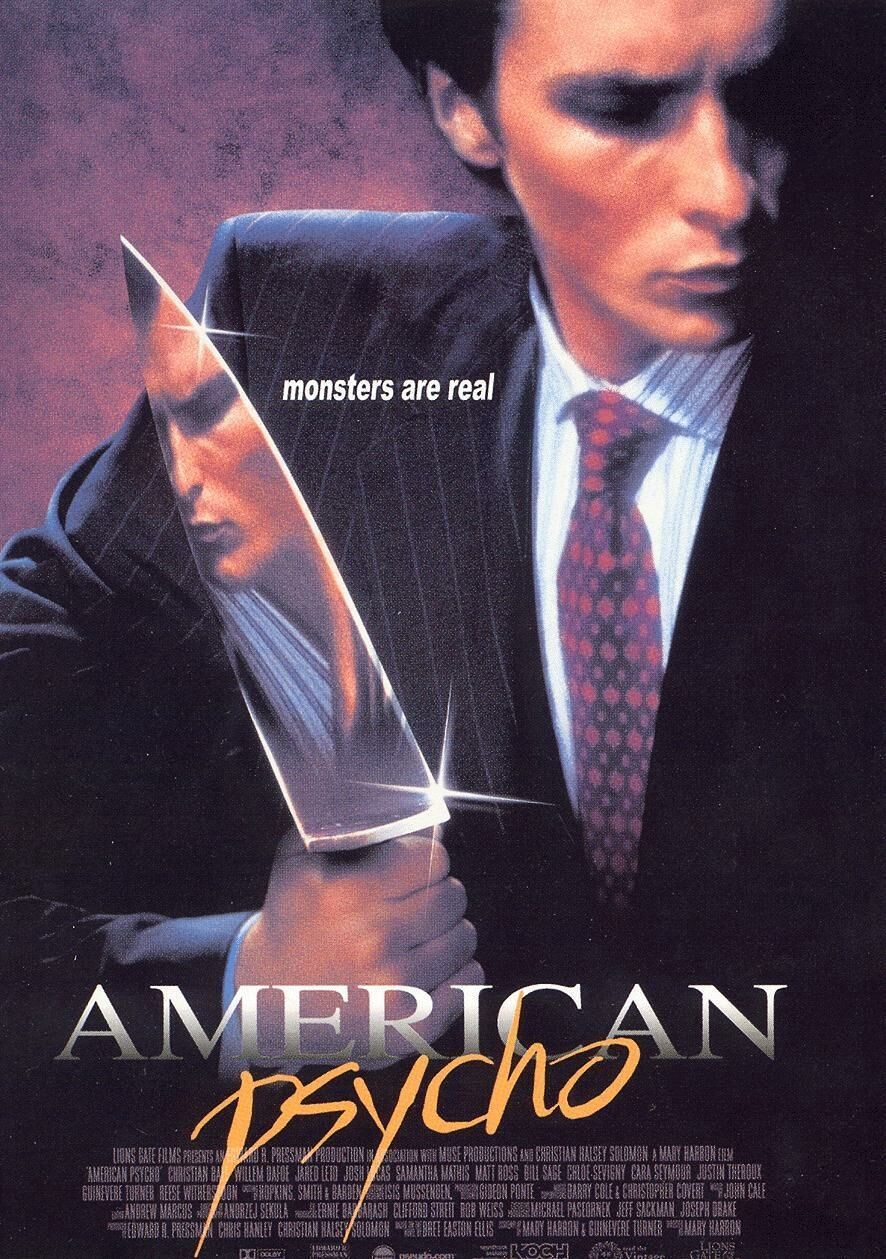

<아메리칸 사이코/범죄, 스릴러/메리 헤론/패드릭 베이트만(크리스천 베일)/101> "I have all the characteristics of a human being: blood, flesh, skin, hair; but not a single, clear, identifiable emotion, except for greed and disgust. Something horrible is happening inside of me and I don't know why. My nightly bloodlust has overflown into my days. I feel lethal, on the verge of frenzy. I think my mask of sanity is about to slip."

이건 또 '사이코' 앞에 '아메리칸'이 붙어 있다. 미국사람들은 사이코도 다르게 생겼나 갸우뚱 하면서 감상 돌입. ('아메리칸'이라는 키워드에 꽂혀 서핑하다 흘러 흘러 이 영화를 발견했다~_~) 영화 도입부부터 아주 거슬렸던 건 남자 무리의 거친 욕설과 자기중심적인 대화, 성희롱을 포함한 마초적인 유희성의 잡담, 거기다 하늘을 찌르는 허세와 허무맹랑한 지적 과시까지. 유난히 이들 대화가 껄끄러웠던 건 순간 잠시 예비군 훈련장에 들어와 있는 느낌이었기 때문이다. 멀끔한 수트와 반질반질한 넥타이 대신 후줄근한 군복만 입었다 뿐이지 대화의 분위기는 대동소이하다.

여하간 브렛 이스튼 앨리스의 동명 소설을 원작으로 하고 있는 이 영화는, <아메리칸 뷰티>보다 좀 더 분명하게 물질문명 안에서 황폐화되어 가는 인간의 내면을 그리고 있다. 또한 <아메리칸 뷰티>와 마찬가지로 비윤리적이다 못해 비인간적인 주인공의 모습이 그려지는데, <아메리칸 뷰티>에서 문제시 될만한 윤리적 문제가 아슬아슬한 수준이었다면, <아메리칸 사이코>는 이미 기대 이상으로 충분히 엽기적인 수준이라 윤리적으로 옳은지 그른지 가타부타 고민할 필요도 없다. (미드 <한니발>과 비슷하다) 때문에 주인공이 어떻게 이런 극단의 상황에 내몰렸는지 해석하는 데 보다 집중할 수 있었다.

첫째, 잠시 앞에서도 살짝 암시하기는 했지만, 베이트먼이 근무하는 인수합병 회사는 약육강식의 원칙이 존재하는 일종의 사바나 같은 곳이다. 남성들이 무리를 이룰 때 가장 먼저 착수하는 작업이 서열 정리라는 통념을 그대로 받아들이고 영화를 봤을 때, 여기에 등장하는 근사한 정장 차림의 남자들은 조금이라도 더 높은 자리에 앉고 싶어하고(그렇기 때문에 그렇게 명함의 글씨체와 종이재질에 집착한다), 다른 사람들이 먼저 복종하기를 바란다(그렇기 때문에 레스토랑 '도어시'를 누가 쉽게 예약하는지가 초미의 관심사다). 정작 이 거창한 인수합병 업무에 대한 구체적 언급은 단 한 줄도 나오지 않고, 베이트먼이 사무실에 앉아서 하는 일이라곤 수첩을 끄적이며 낙서하서나 점심저녁 약속을 잡는 것 정도다. 프로페셔널한 모습은 전혀 보이지 않지만 어쨌든 '잘생긴' 베이트먼은 자신의 사회적 지위를 잃지 않기 위해 극심한 압박에 시달렸을 거라고 유추할 수 있다.

둘째, 영화가 발표된 2000년—공교롭게도 <아메리칸 뷰티>와 거의 같은 시기에 세간의 이목을 끌었다—그러니까 현대사회는 말과 이미지가 범람하는 곳이다. 심지어 리듬도 홍수처럼 봇물을 이룬다. 베이트먼이 내뱉는 말은 늘 즉흥적이고 종잡을 수 없다. 살인 실행을 앞두고 <Huey Lewis and the News>의 음악을 틀고선 한동안 장광설을 늘어 놓는다거나, 최고급 레스토랑 '도시어'에서 온갖 미사여구가 달린 메뉴를 읊조린다거나, 동료들과 함께 있는 자리에서는 아파르트헤이트 철폐와 유대인 차별 금지를 운운한다거나 그야말로 단어가 제각기 럭비공처럼 튀어다닌다. 무언가를 금지하거나 강제하는 말투도 눈에 띈다. 시계는 건드리지 마, 숟가락을 테이블 위에 올려놓지 마. 결벽에 가까운 베이트먼의 언행은 그의 바깥에 존재하는 것, 그러니까 남의 눈에 띄는 사물(시계, 명함의 워터마크, 명품 옷가지)이나 외양(탄탄한 근육, 교양있는 말투, 사는 지역의 이름)을 과잉 의식한 결과물이라고밖에는 볼 수 없다.

끝으로 가장 눈여겨봤던 것은 그의 자기파괴적인 나르시시즘이다. 그리스 신화 속 나르키소스는 연못에 비친 자신의 모습을 보고 사랑에 빠지는 인물이다. 그가 연못에 비친 자기 자신에게 입을 맞추려는 순간 사랑하는 사람이 그 자신이라는 사실을 깨달은 나르키소스는 결국 목숨을 끊고 만다. 나는 하버드 출신에 월 스트리트에서 근무하는 베이트먼이 이러한 자기애의 극단적인 한 형태를 보여준다고 본다. 폴 앨런의 실종 사건을 수사하러 온 경찰에게 "Yale Thing"이라는 기괴한 표현을 집요하게 쓰면서 이들 집단을 하찮은 존재로 뭉뚱그리는 한 장면에서는 소름이 끼칠 정도였다.

물론 그가 자신의 욕구를 분출하는 한 방편으로 살인을 즐기는 것도 사실이고, 자신의 이성을 부단히 통제함으로써 사이코패스적인 면모를 보이는 것도 사실이지만, 단지 사회적인 인지능력이 결여된 사이코패스라 단언할 수 없다고 본 것은, 베이트먼 그 자신이 양심상의 갈등을 느끼고 늘상 괴로워하기 때문이다. 이는 자신이 바라는 자신의 모습과 외부가 바라는 자신의 모습이 일치하지 않기 때문이다. 사이코패스라면 베이트먼이 보여주었던 흐느낌 같은 건 결코 없을 것이다. 그러한 베이트먼은 멈추지 않는 인지부조화 끝에 그는 살인이라는 방식을 통해 해방구를 찾지만 그것도 충분한 해결책이 되기에는 역부족이었던 듯하다.

"There are no more barriers to cross. All I have in common with the uncontrollable and the insane, the vicious and the evil, all the mayhem I have caused and my utter indifference toward it I have now surpassed. My pain is constant and sharp, and I do not hope for a better world for anyone. In fact, I want my pain to be inflicted on others. I want no one to escape. But even after admitting this, there is no catharsis; my punishment continues to elude me, and I gain no deeper knowledge of myself. No new knowledge can be extracted from my telling. This confession has meant nothing."

아무래도 베이트만은 이제 종착역에 다다른 것 같다. 역명, 자아 붕괴. 영화의 결말은 다소 모호하지만 얼마 전에 보았던 스탠리 큐브릭의 <샤이닝>처럼 열린 결말이 되어버렸다. 영화 속에 묘사된 모든 악행은 그의 나약함이 빚어낸 망상(妄想)일 수도 있고, 또는 그를 영원한 절규 안에 가둬버리는 사회적 구조를 보여주기 위한 수단일 수도 있다. 베이트먼이 영화 속에서 자신의 온전한 마스크가 곧 벗겨질 것 같다고 말했던 것처럼(I think my mask of sanity is about to slip) 정도의 차이가 있을 뿐 나 역시 가면을 써야 할 상황에서 가면이 흘러내리는 경우가 있다. (요새는 아쉬울 것 없다는 생각으로 벗어던지기도 한다~_~) 여하간 베이트만 같은 자아 붕괴는 피해야 하지 않겠는가. 자기계발하고 꾸미고 맛집도 찾아다녀야 하는, 소확행을 좇느라 되레 피곤해져버린 현대인들에게 <아메리칸 사이코>는 간담이 서늘해지는 교훈을 준다.

'일상 > film' 카테고리의 다른 글

두 편의 게리 올드만 (0) 2020.04.11 두 편의 프랑수아 오종 (0) 2020.04.02 세 편의 스탠리 큐브릭 (2) 2020.03.17 1917 (0) 2020.03.12 나치(Nazi)와, 춤추는 나비 (0) 2020.02.24